東京電力福島第一原発事故後に甲状腺がんを発症した子どもたちを支援している市民団体「3・11甲状腺がん子ども基金」は11日、今年3月末までに経済支援を行った子どもの実情を報告した。同基金の集計したアンケート結果によると、甲状腺がんを発症したことで、4人に1人が、進学や就職の際に、進路を変更したり断念していることが分かった。

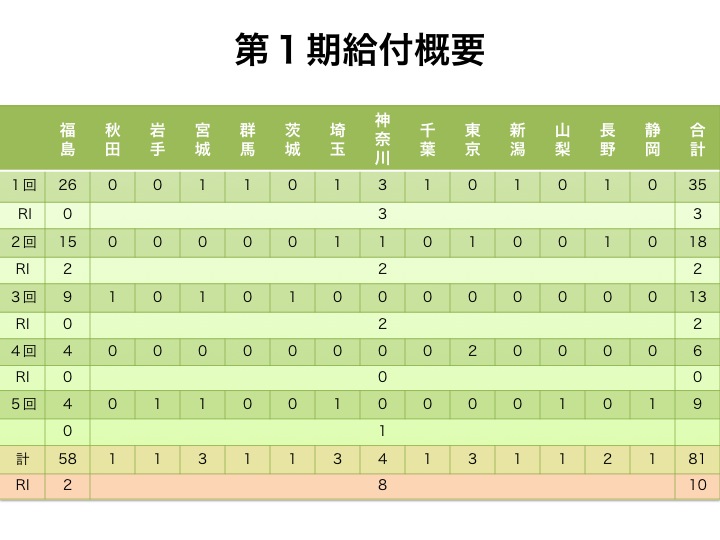

4ヶ月で1都13県81人に計910万円を給付

同基金が昨年12月から今年3月までに、療養費の給付を行ったのは、原発事故時年齢4〜18歳の子ども81人にのぼる。県別では、福島県58人、福島県外が23人(神奈川県4人、宮城県・埼玉県・東京都が各3人、長野県が2人、秋田県・岩手県・群馬県・茨城県・千葉県・新潟県・山梨県・静岡県が各1人)だった。また低年齢層では、事故当時4歳は2人、5歳が1人いた。

同基金が昨年12月から今年3月までに、療養費の給付を行ったのは、原発事故時年齢4〜18歳の子ども81人にのぼる。県別では、福島県58人、福島県外が23人(神奈川県4人、宮城県・埼玉県・東京都が各3人、長野県が2人、秋田県・岩手県・群馬県・茨城県・千葉県・新潟県・山梨県・静岡県が各1人)だった。また低年齢層では、事故当時4歳は2人、5歳が1人いた。

肺転移などにより、放射性ヨウ素を内服するアイソトープ(RI)療法が必要な患者は10人で、福島県内が2人(3%)であるのに対し、福島県外では8人と34.7%を占めた。特に県外の男性は、手術を終えた6人のうちすべてがRI治療を受けていた。これを受け、同基金では、早期発見のためには、国が責任をもって広域に検診を実施することが望ましいとしている。

一方、福島県内では、58人のうち5人が再発しているといった問題も指摘された。福島県民健康調査で甲状腺がんが見つかり、いったん片葉の甲状腺を摘出した後に再発したのが4人。自覚症状により、手術を受けたものの再発していた人が1人となっている。

届かぬ県の「サポート事業」

38万人を対象に実施されている福島県民健康調査の控除腺検査は、通常より数十倍の甲状腺がんが見つかっており、「過剰診断」であるとの声が強まっている。しかし、同基金のデータによると、福島県民健康調査以外で甲状腺がんが見つかった患者が5人いた。これらの患者は、福島県が実施している「甲状腺検査サポート事業」の対象外となり、医療費助成が受けられない事態が生じていることがわかった。また、支援の対象内でありながら、県の「サポート事業」を知らない患者が15%にのぼった。

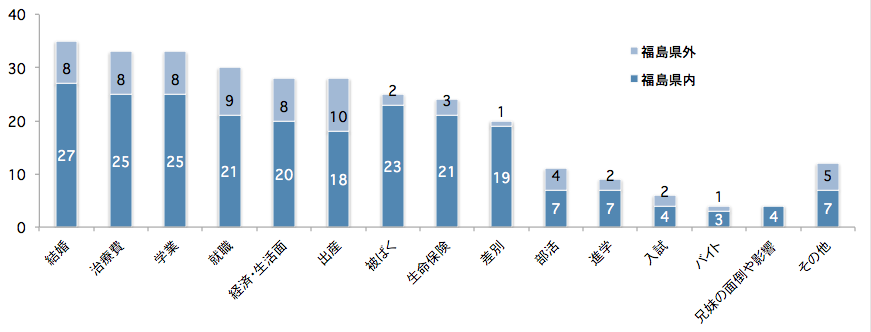

悩みのトップは「結婚」

基金では、療養費を給付した家庭を対象にアンケート調査を実施している。12月から2月までに給付を行った72人のうち、68人のデータが公表された。それによると、「甲状腺がんを受けて心配になったり悩んだことは何か」との質問に対し、最も多かった回答は「結婚」で、50%を超えた。次いで「学業」「治療費」が48.5%、「就職」は51.4%と続く。福島県内と福島県外の違いで目立ったのは、「被ばく」と「差別」に対する不安である。福島県外では、それぞれ46%、38%と高い割合を占めたが、県外では各11%、5%と低かった。その他の悩みとしては、「甲状腺がんの再発」「他臓器への転移」「手術後の傷跡」「将来の自分の健康」といった不安が挙げられた。

また、「甲状腺がんと診断された後、進学や就職など予定していた計画を変更したり、断念したことはあるか」との質問に対しては、4人に1人が「ある」と回答した。なかには、内定が取り消しになった子や、体力面などから就職先を変えたケース。大学を休学や退学したケースも複数あった。

【学業】

・進学校をやめ高校も中退(日数不足)

・休学精神的ショックを受け、大学3年生の時、1年間休学した。

・学校を休むことが多くなった。

・入院・手術により学業や部活・習い事を今までと同じようにできない期間が生じた

【就職・仕事】

・就職面接の時、がんというだけで内定取り消しになった。

・就職試験の為手術日を延期した。試験の断念も考えたが、苦渋の判断をした。

・公務員学校に通学していたがショックで勉強する意欲を失い通学できなくなった。

・就職が決まっていた地元報道機関を辞退し、勤務時間が一定の東京の会社に就職した。

・手術前に仕事をやめ実家に戻った。

・就職先に話してないので、これからのことに不安を感じる。

・勤務内容を変更(多忙ではない仕事に)

・就職を遅らせた(大学院まで行く)。

【日常生活】

・肌を露出する服が着られなくなった。海やプールに行けない。

・成人式の写真撮影の日程を手術前に変更した。

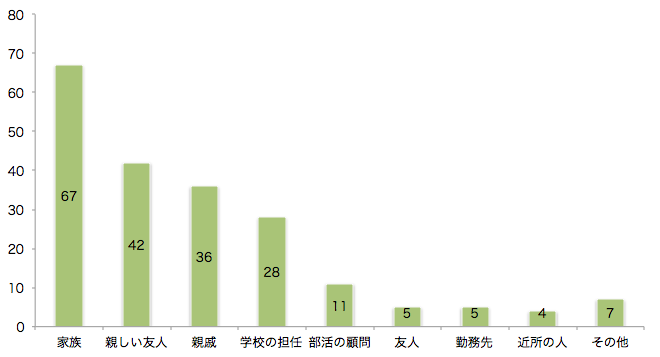

病気隠す傾向、根強く

甲状腺がんと診断されたことについて、どの範囲に知らせているかとの設問について、多くの人が周囲には内緒にしていることが分かった。親しい友人に伝えていない人は26人(39%)、親戚にも話していない人が32人(47%)で、一般の友人や職場の同僚などに話している人はわずか5人(7.3%)にとどまった。

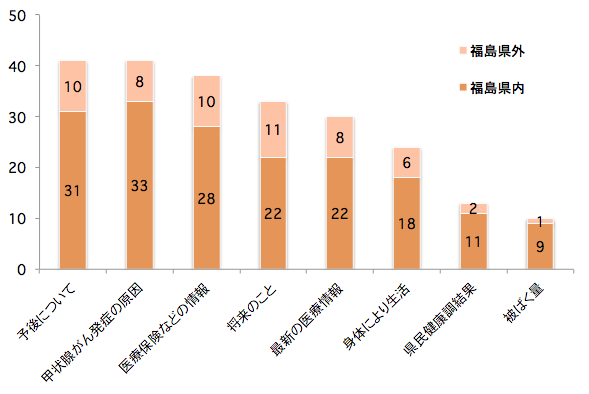

医療機関への要望とは

医師や医療機関へ対する要望については、予約が取れない、手術までの待機時間が長い、診察待ち時間が長い、説明が不足しているといった声が多数あった。これに伴い、半数の患者が、転院やセカンドオピニオンを検討したり、実際に行ったと回答している。セカンドオピニオンを実施している患者は、医師との考え方の違いや医師との信頼関係などの問題を挙げている。一方、転院やセカンドオピニオンを検討しながらも、経済面や医師への遠慮、時間的な問題などから、実施できなかった患者も多数存在する。

【県民健康調査の2次検査について】

・福島県外で県民健康検査を受けてがんの疑いと思われる場合、早めに検査結果を確認して次へ進めるようにしてほしい。県外で検査した場合すぐに治療に進むのではなく、福島からの判断待ちで先に進めない。もっと早く治療できたはずなのに、とても残念。

・的確な診断、迅速な対応

【インフォームドコンセント】

・親と先生だけで話をしたい。常に子供がいるので。

・診断の説明、告知について、もっと手術を受ける身になってほしいと思った。

・手術の後、一生涯薬を飲み続けなくてはならないということを知らされたのが遅かった。

【治療のタイミングや待機時間】

・癌と診断されてから手術までがとても長くつらかったので、早く手術できるようにしてほしい。

・近くの病院に手術担当医が来てくれるが、月1回なのでなかなか予定が合わない。

・福島医大(福島市)だけでなく郡山市で診察してもらいたい。

・診察日等、医療側に合わせて通院のために仕事を休まなければならない点で苦労している。

・定期検査が半年に1回あるが、病院がとても混んでおり、ほぼ1日近くかかってしまう。

・予約で行ってもいつも混んでいて1日がかりになってしまう。

・RI治療を行っている医療機関が少ないのでもっと増えるといいと思う

【治療・診察内容】

・本当に切除することがベストだったのか疑問が残っている。

・転移に対してもっと診てもらいたい。

【治療時・術後のケア】

・乳頭がんは切ってしまえばすぐ元の生活に戻れますと言われたが、1年以上かかった。体質が変わってしまったのだから親切にアドバイスやケアを教えてほしかった。

・現在通院している病院の医師・看護師は優しくていねいに接してくれるが、受診者が多く一人当たりの診療時間が短い。癌とわかった後もう少しフォローしてほしかった。

【サポート事業】

・(福島県の)サポート事業があることをしっかり患者に話してほしい。

・申請が大変なのでカードを作るかパス券を作ってほしい

・このような制度(手のひらサポート)があることを病院からも知らせてもらえればよかった。

同基金は、患者から寄せられたメッセージも公表。今後、順次、ホームページにアップしていくとしている。またアンケート結果を、新年度の事業に反映させていきたいとしている。

3・11甲状腺がん子ども基金

http://www.311kikin.org/