福島県の甲状腺検査評価部会が7月に公表予定の報告書をめぐり、個人の甲状腺被曝線量を算出する際の根拠として、国連科学委員会(UNSCEAR2020/2021)報告書に基づく数値ではなく、同部会の鈴木元部会長が主著者の論文データを使っていることが分かった。「福島原発事故による甲状腺被ばくの真相を明らかにする会(以下、「明らかにする会」という)」が、被曝線量の根拠を求める中で判明した。

報告書の解析に、鈴木氏の論文データが選択された経緯は明らかにされていない。研究倫理の専門家は、解析を評価する立場である鈴木部会長が、自らの論文データに基づいた解析の評価するのは、利益相反に当たるとして、報告書の取りまとめから外れるのが一般的だと指摘している。

【鈴木部会長が主著者の論文】

福島第一原子力発電所事故後の16市町村における子供の甲状腺等価線量推定 https://academic.oup.com/jrr/article/63/6/796/6701780

今回、明らかになったのは、甲状腺検査評価部会が7月に向けて取りまとめ予定の報告書で使用している被曝データ。甲状腺がんと被曝量との関係を解析中だが、その際、使用されている個人線量がどのようなデータに基づいているのかは明らかになっていなかった。

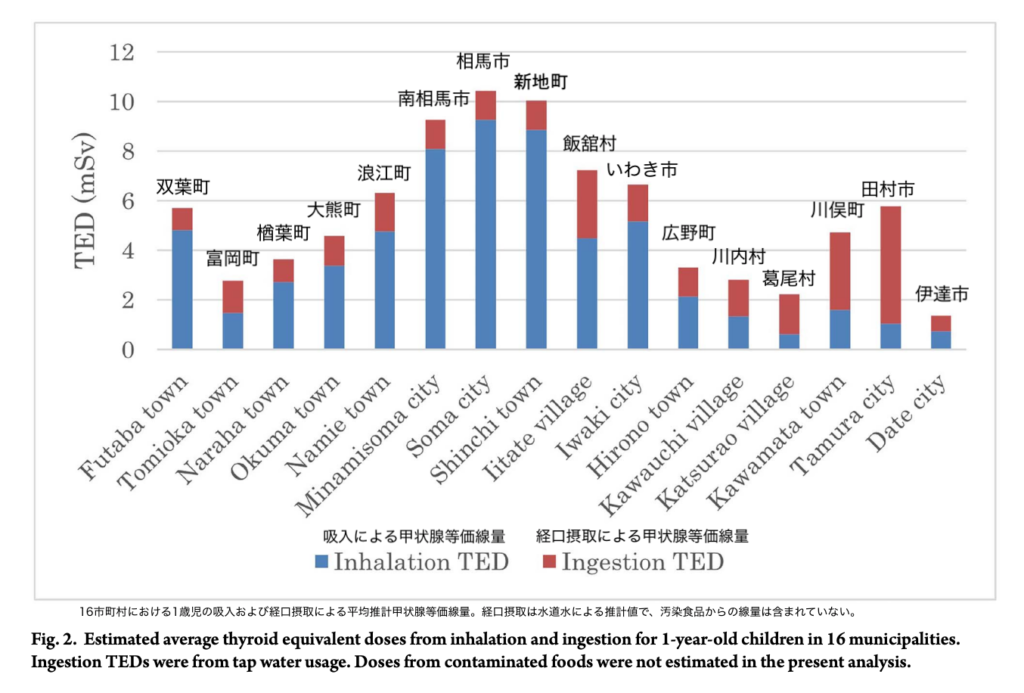

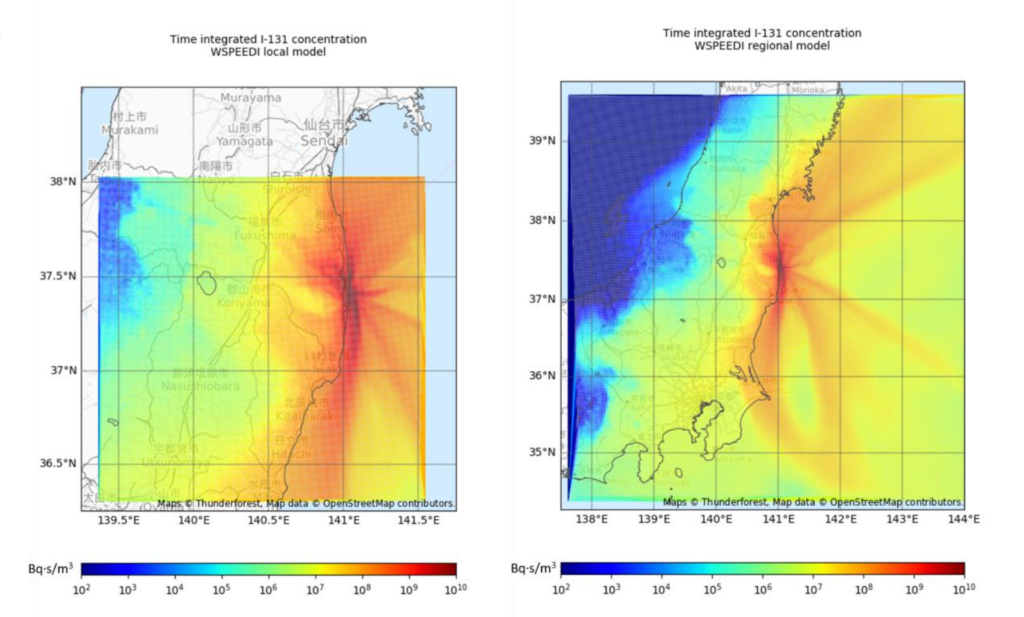

鈴木元氏の論文は、日本原子力研究開発機構(JAEA)が開発した「大気輸送・拡散・沈着モデル(ATDM)」の一種である「緊急時環境線量情報予測システム (WSPEEDI)」を用いて作成したシミュレーションを基に推計した放射性核種濃度データベースと、県民健康調査基本調査の個人調査票から得られた3256人分のヨウ素131の吸入と経口摂取量を組み合わせ、原発周辺16市町村の子どもの甲状腺等価線量を推計したもの。

日本原子力研究開発機構(JAEA)が開発した「大気輸送・拡散・沈着モデル(ATDM)」は、UNSCEAR2020/2021報告書は一部の地域について、スケーリングという補正を行って線量推計を行っているが、鈴木氏の論文は補正前のシミュレーションをそのまま利用している。このため、UNSCEAR報告書とは、市町村間の相対的な被ばく線量も大きく異なり、避難区域と浜通りの16市町村のうち、従来、さほど被ばく線量が多くないと見られていた相馬市が最も甲状腺の被曝量が多く、次いで新地町だった。

その結果、1歳児の平均甲状腺等価線量が最も高かったのは、南相馬市小高区の14.9 mSvで、市町村別では、相馬市が10.4 mSv、新地町が10 mSvと、福島県内で比較的被曝線量が低いと思われていた地域の子どもが最も被曝量が高い結果だった。また、同論文では、「いわき市、川俣町、飯舘村、南相馬市で3月下旬に実施された小児1080人の甲状腺測定に基づく推定値と類似していた。」と結論づけている。

毎回、変わる研究デザインと線量

福島県の甲状腺検査をめぐっては、甲状腺評価部会が2015年に1巡目(先行検査)の評価を行い、被曝との関係は「考えにくい」との結論を公表した。この際の解析は、2011年3月18日の被ばく線量をもとに、福島県を4つの地域に区分し比較していた。

ところが、評価部会の部会長が、甲状腺外科専門医・清水一雄医師から鈴木元氏に交代した2017年、4つの地域区分でがんの発生率を比較すると、線量の高い地域ほど、多数のがんが見つかっていることが判明。部会長の鈴木元氏は、交絡因子が影響しているとして、4区分での解析を中止した。

ところが2019年2月、突如、新たな解析を公表。今度は、UNSCEAR2013年報告書で推計された市町村別の平均甲状腺等価線量をもとに、がんの発症と線量の関係を比較し、被曝との関係はないと断定した。この時、あまりに突然、研究デザインが変更されたため、上部機関である「県民健康調査」検討委員会では異論が続出したが、結果は覆らなかった。

甲状腺検査評価部会ではその後、疫学の専門家などから、市町村別ではなく、個人線量を元に解析を実施すべきとの声が強まり、個人線量で解析することとなったが、どのように個人線量を推計しているかは明らかにされていなかった。今回、UNSCEAR2020/20121報告書が否定したシミュレーション結果を元にして推計された鈴木元部会長の論文が、解析に用いた経緯は明らかにされていない。

「解析無効だ」〜実態に基づかない線量と市民団体

今回、鈴木氏のデータが使用されていることを特定した「明らかにする会」の加藤聡子さんは、鈴木氏の論文の元となっている「大気輸送・拡散・沈着モデル(ATDM)」は、3月15日の放射線プルームが中通りに到達しておらず、空間線量や土壌汚染などとも全く相関がないと批判。これに基づく鈴木氏の論文は、中通りの甲状腺等価線量が0に近い数値になっており、非現実的だとして、「このような線量をもとに被曝影響の考察をするのは全く無効だ」と指摘。不透明な線量が使用されているとして、中通りのデータも開示するよう県に要望している。

利益相反に当たる〜研究倫理の専門家

鈴木元氏は、環境省の委託研究で、福島第一原発事故後の初期被ばくの線量再構築の責任者である一方、甲状腺がんと被ばく線量との関係を評価する評価部会の部会長も務める。今回、部会長が主著者の論文が疫学研究に用いられていたこととについて、研究倫理を専門とする京都薬科大学の田中智之教授は、複数のデータが選択肢として存在する場合、なぜそのデータを使用したのか説明が必要だとした上で、研究をしている本人の論文に基づいた解析を、同一人物が評価するのは利益相反に当たると指摘。報告書の取りまとめから、鈴木氏が外れるのが一般的であるとの考えを示した。